| ▲ |

■第16回全国大会(沖縄大会)盛会裡に終わる!■

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

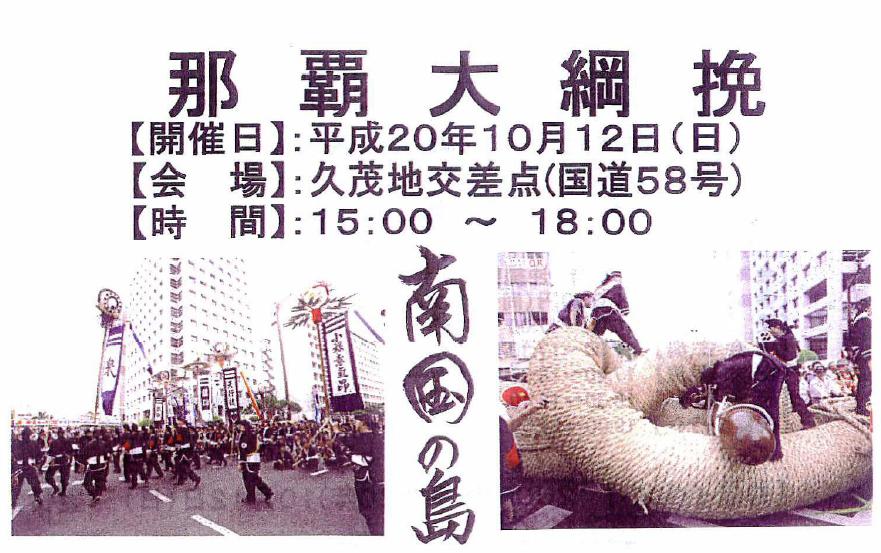

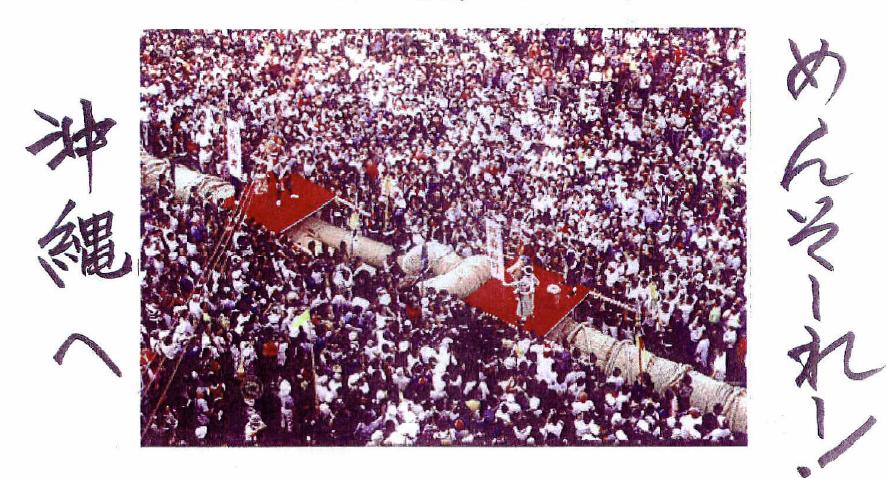

| 校友会の第16回沖縄全国大会は、10月11日晴天に恵まれた那覇市で開催されました。 真夏を思わせる真っ青な空の下、来賓を含めて300名に届く多数の参加者で盛況のうちに終了いたしました。 学園からは、大橋理事長以下8名が来賓として参加され、また、沖縄県からは仲井眞知事、翁長那覇市長もご臨席いただき沖縄大会はおおいに盛り上がりました。 10月12日は那覇市の名物である“那覇大綱挽”が行われる時期と重なり、多くの観光客が押し寄せていましたが、この日のツアーは、共催イベントして「首里城、玉泉洞観光コース」、「エメラルドグリーンの海と美ら海水族館観光」、「沖縄県の代表的建物を主とした中北部視察コース」と分かれてそれぞれ思い思いのひと時を過ごしました。 |

12 大会の記録DVD販売 11 「琉球新報」新聞記事(PDF) 10 写真アルバム 9 大会記念誌 8 かりゆしウエア紹介 7 沖縄観光パックコース案内 6 参加ツアー案内(コース・料金) 5 大会記念誌広告掲載申込 4 大会実施要領・イベント 3 大会参加協力について 2 支部長挨拶 1 沖縄大会案内 |

| 昨年10月11日に開催されました沖縄大会は、皆様のご協力のもと約300名の校友が集まり盛会裡に終える事ができました。茲に改めてご協力いただいた関係者に厚く御礼申し上げます。 さてその大会の収支決算報告ですが、今回より校友会全国大会開催規程に則り決算書の監査を実施することになり、平成21年1月24日に校友会監事により伝票類、領収書、関係書類等について監査を受けました。その結果、適正に処理されており、問題点はなかったことを報告いたします。 なお、今回の報告書は、今後の全国大会収支決算報告書の一つのサンプルになり得るものと確信しております。 |

| 組織・事業部長 來住康弘 |

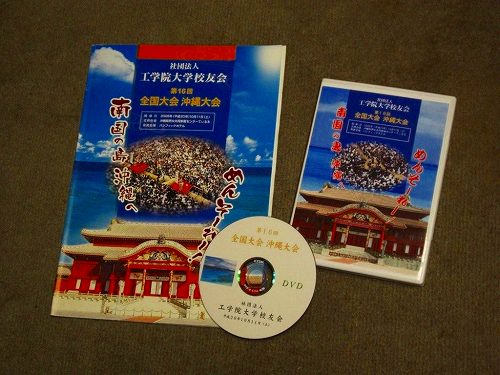

| 平成20年10月11日開催の沖縄大会の式典・懇親会を、現地プロカメラマン撮影で 約2時間の動画に取り纏めたDVDを、1枚1000円でご希望の方に販売いたします。 注文・お問い合わせは校友会事務局に電話、FAX、E-mail等でお願い致します。 |

社団法人

|

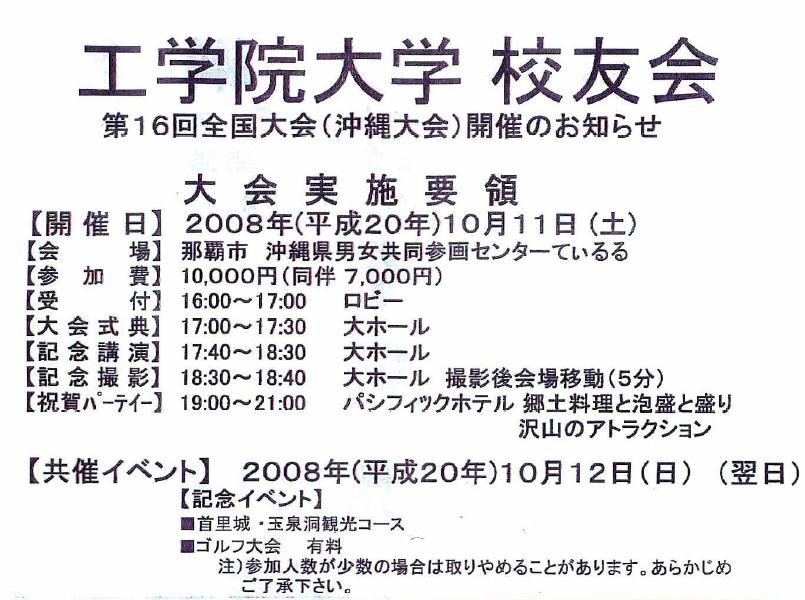

| 開 催 日 2008年(平成20年)10月11日(土) 式典会場 沖縄県男女共同参画センター てぃるる 祝賀会場 パシフイックホテル |

|

プログラム(式典・祝賀会次第).......................... |

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 17 18 19 20 24 25 32 33 34 35 36 37 |

第一部 記念式典 |

| 式典会場 | ; てぃるる(沖縄県男女参画センター) 17:00~18:40 |

| 司 会 | ; 具志堅節子 |

| 受 付 (会場ロビーにて) | |

| 1.開会の辞 | 大会実行副委員長・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・上野光三 |

| 2.物故会員に黙祷 | |

| 3.大会会長挨拶 | 校友会会長.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・長嶋秀世 |

| 4.大会実行委員長挨拶 | 大会実行委員長 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・芳田眞喜人 |

| 5.来賓紹介 | |

| 6.来賓祝辞 | 沖縄県知事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・仲井眞弘多 |

| 那覇市長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・翁長雄志 | |

| 7.校友会役員紹介 | 校友会総務部副部長・ ・・・・・・・・・・・・・・・島林正美 |

| 8.来賓へ花束贈呈 | 2008ミス沖縄・クリーングリーングレイシヤス |

| 9.来賓挨拶 | 工学院大学理事長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大橋秀雄 |

| 10.学園125周年記念事業説明 | 工学院大学常務理事・・・・・・・・・・・・・・・・・木村雄二 |

| 11.記念講演 | 演題『おぼえていますか、親ぬ寄言(ゆしぐどう)』 |

| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・講師 北島角子 | |

| 12.学園歌斉唱 | |

| 13.閉会の辞 | 大会実行副委員長・・・・・・・・・・・・・・・・・・来住康弘 |

| ~祝賀会場へ移動~ | |

第二部 祝賀会 |

| 祝賀会場 | : パシフイックホテル 19:00~21:00 |

| 司 会 | ; 具志堅節子 |

| 1.幕開け | かぎやで風節・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県立芸術大学 |

| 2.開会の挨拶 | 大会実行委員長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・芳田眞喜人 |

| 3.来賓祝辞 | 工学院大学常務理事・・・・・・・・・・・・・・・・・吉田倬郎 |

| 4.乾杯の音頭 | 工学院大学副学長・・・・・・・・・・・・・・・・・・・水野明哲 |

| 5.祝宴 | 琉球舞踊(20分) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・県立芸術大学 |

| 6.次期開催地紹介 | 実行委員会総務部部長・・・・・・・・・・・・・・・大森隆之助 |

| ⇒埼玉県中央支部と埼玉県西支部の合同開催の紹介 | |

| 7.次期開催地代表挨拶 | 埼玉県中央支部/支部長・・・・・・・・・・・・・黒澤兵夫 |

| 8. エールの交換 | 沖縄校友会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・喜納 進 |

| 9.合唱 | 「花」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全員 |

| 10.エイサー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・琉楽座 |

| 11.カチャーシー | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・全員 |

| 12.明日の連絡事項 | 沖縄校友会実行委員会・・・・・・・・・・・・・・・川上一盛 |

| 13.閉会の挨拶 | 沖縄校友会事務局長・・・・・・・・・・・・・・・・・仲本隆司 |

南の国で自然を楽しみ

|

|

|

| (社)工学院大学校友会会長 | ||

長 嶋 秀 世 |

| 遊びぬ美(ちゅ)らさや 人数(にんじゅ)ぬ備(すな)わい 校友の皆様、ようこそ沖縄へ また、学校法人工学院大学の大橋理事長をはじめとして学園関係者の皆様には、ご多忙 中のところ、この大会のために那覇までお出でいただき、誠に有り難うございました。そし て、この全国大会が盛大に開催されますのは、芳田支部長をはじめとする沖縄支部の皆様 方の多大なるご苦労の賜物であると感謝しております。 冒頭の文は沖縄の諺で、「遊びが楽しく美しく見えるのは、人数がいるから。宴会や飲み会・ パーティーは、大勢の人がいてこそ楽しいムードがでるが、少ない人数ではつまらないし、 盛り上がらない」と言う意味があるそうです。この沖縄大会も大勢の校友が参加し、昔話に 華を咲かせながら、ゴーヤチャンプルーを肴に泡盛を飲んで宴が大いに盛り上がることを 期待しています。 さて、工学院大学はいま新しい学部を設置し、さらに学科の改編を目指して学園の発展 に努力しています。校友会では、昨年発足した『校友子女特別選抜粋入試』、今年スタートし た『OB教諭在職高校からの特別推薦入試』を応援しています。校友の皆様には、まわりの 友人、知人にこのことをお話していただき、多くの子女が学園の伝統を引き継ぐために入 学してくれることを期待しています。 沖縄の想い出と言えば、こどもの頃に守礼門復元の記念切手を買いに郵便局に並んだこ と、台風で観光がキャンセルされたこと、ゴルフをしたことなどがあります。この大会に参 加された皆様には、世界遺産にも登録されている琉球王朝の城、首里城、サンゴ礁から生ま れた神秘の大鍾乳洞「玉泉洞」、世界一で、世界初の美ら海水族館などを観光したり、さんご 礁やエメラルドグリーンの海でマリンスポーツ、背い空のもとでのゴルフをしながら多く の人達と交流を深め、たくさんの思い出を残されるよう期待しています。また、奥様と共に 参加された方は、DSFギャラリア沖縄やアウトレットモールで点数を稼ぎましょう。 校友会としては、この全国大会によって、各組織を活性化し、会員相互の親睦、連携を深め、 会員がますます元気になることを願っております。 最後になりましたが、この大会に参加されました皆様にはご健康に留意しながら、ます ますのご活躍をお祈り致します。 |

歓迎のご挨拶

|

|

|

| 第16回全国大会実行委員長 | ||

芳 田 眞喜人 |

| グスーヨーチューウガナビラ(会場の皆様ご機嫌如何でしょうか) 全国各地より校友の皆様、家族の皆様、そしてご招待の方々含め約300人がかりゆしウエアを着用し、那覇大綱挽祭りで賑わう那覇の街に来て頂きありがとうございます。 ここに(社)工学院大学校友会第16回全国大会沖縄大会が開催できた事を多くの沖縄会員を代 表して感謝と歓迎の挨拶を申し上げます。 第15回全国大会青森大会(平成17年10月21日開催)にて今回の開催地である沖縄での全国大会開催旗を引き継ぎました。 全国大会旗を引き継いだ時は3年後だとの気持ちでナンクルナイサ(何とか成るさ)とのんび り構えていましたが、開催1年前から焦りを感じ、一時はどうなる事かと心配致しましたが、沖縄大会実行委員の皆様、本部役員の皆様や各地の支部長の皆様、校友の皆様、校友会事務局、地元校友のご協力ご支援により本日を迎える事が出来ました。 心より感謝申し上げます、ニへ-デービル(有難うございました)。 「めんそーれ-沖縄へ」を合言葉に沖縄大会開催への参加、呼び掛けをして参りました、当初は参 加者目標を300人に設定し、動き出したのですが、準備を進めて行く中で、沖縄での大会なら夫 婦で行きたいとの希望者が多いだろうとの事で途中から参加者目標人数を500人に修正し呼び 掛けをして参りましたが、現実は当初目標の300人余に成りました、これは、世の中が不景気で給料は上がらず、年金収入は減る、物価は上がるはといった社会情勢の変化や北京オリンピックの影響を受けたのかなと思っています。 何はともあれ来られた皆様は那覇の街を中心に沖縄県内の食べ物(沖縄そば、ゴーヤ料理ナーベーラ料理、豚料理他)建物(世界道産である首里城、中城城他)唄三線で琉球古典音楽や沖縄民謡を楽しんで戴ければと思います。特に、三線のメロディは皆様の心を癒してくれると思います。 祝賀会では参加者全員で「花」を合唱します。元気で楽しく歌いましょう。 沖縄県を知って頂く為の豆知識として沖縄県の人口約139万人、52万世帯(平成20年3月現) 平成19年度入域観光客数590万人となって居ます、沖縄県は入域観光客目標を1、000万人に設定し色々なイベントを行いPRに努めています。 10月11日本日が校友会の第16回全国大会の記念式典と祝賀会、明日12日は那覇祭りの最大イベントでギネスブックに登録されている大網挽きが有ります、約30万人の人々が酔いしれる迫力満点の綱引きに参加し感動して頂き、沖縄での思い出にして下さい。 最後に、この大会が校友の皆様方の良き思い出となり、ふたたび沖縄へ足を運んで丁則ナれば幸いに存じます、それでは次回大会の埼玉でお会いしましょう。 ★ 工学院大学の限りない発展を祈念して万歳 ★ |

祝 辞

|

|

|

| 沖縄県知事 | ||

仲井眞 弘 多 |

| 第16回工学院大学校友会全国大会が、沖縄で盛大に開催されますことをお喜び申し上げますとともに、全国各地から御来県の皆様方を心から歓迎いたします。

工学院大学は、明治20年に創立された工手学校を前身として、120年余の長きにわたり工学教育に力を注がれてきました。 建学以来、実践力にあふれる技術者の育成という伝統を礎に、10万人を超える人材が各分野に送り出されましたことは、わが国の産業が発展する上で大きな力になったものと思います。 貴大学を御卒業された皆様方におかれましては、今後とも様々な分野でリーダーシップを発揮され、グローバルに活躍されることを御期待申し上げますとともに、今大会が当地 で開催されますことをご緑に、沖縄県の産業振興にも是非お力添えをいただきたくお願い申し上げる次第です。 沖縄県は、「琉球王国」の歴史の中で、古くから「万国を結ぶ架け橋とならん」と、アジアの国々との長い交流を通じて、独特の文化を育んできました。また、「青い海」を代表とする自然は、わが国唯一の亜熱帯性気候からもたらされた宝物であり、多くの観光客の皆様に喜んで頂いております。この機会に、沖縄県独自の歴史や文化、自然にも、触れて頂ければ幸いに存じます。 結びに、工学院大学校友会のますますの御発展と、皆様方の御健勝と今後ますますの御活躍を祈念申し上げ、御挨拶といたします。 |

夢を形に 笑顔を暮らしに 元気なまちに

|

|

|

| 那覇市長 | ||

翁 長 雄 志 |

| 第16回工学院大学校友会全国大会、沖縄大会の開催を心よりお慶び申し上げます。全国 各地からご参集いただきました皆様、那覇市へようこそ。31万那覇市民を代表して、皆様を心より歓迎いたします。

工学院大学校友会におかれましては、「ものづくり」のプロ意識を持った優秀なエンジニアの育成iこ取り組む同大学のご発展と、卒業生の親睦・交流を深めようとの趣旨で活動に取り組んでいると伺っております。同大学の卒業生には、沖縄出身の方も数多くいるものと何っておりますが、この卒業生の皆様でつくる「人と人の繋がり」は、様々な意味で将来的にも大きな力になっていくものと考えております。 都市化や核家族化の進展に伴い、都市部における「人と人の繋がり」は、以前と比較してかなり弱まっており、これが地域における教育環境や安全面での不安そして地域福祉の上での様々な課題となって現れてきているのではないかと思います。 このため、本市では、「市民との協働によるまちづくり」を基本方針に掲げて、地域の住民、団体、企業と行政が互いに連携してまちづくりに取り組んでおります。 「市民との協働」の根底にあるのは、「人と人の繋がり」を大事にし、人が人を支えるという助け合いの心を大切にするということであり、貴校友会の趣旨に通ずるものがあるのではないかと考えております。 さて、皆様ご承知のとおり、那覇市は、海外交易で栄えた琉球王朝の都としての歴史を持ち、市内には世界遺産に指定された首里城をはじめとする数多くの文化財がございます。 また、亜熱帯の気候と風土で育まれた個性と魅力あふれる文化があり、多くの観光客が訪れております。大会終了後には、那覇大綱挽への参加も予定していると伺っておりますが、この機会にギネス記録をもつ大綱を引いていただくなどして、沖縄、那覇市の文化について見聞を深めていただきたいと思います。 結びに、第16回工学院大学校友会全国大会沖縄大会のご盛会と、会員の皆様のご健勝とご多幸を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。 |

学校法人工学院大学 |

||

| 理 事 長 |

大 橋 秀 雄 |

|

| 常 務 理 事 |

吉 田 倬 郎 |

|

| 常 務 理 事 |

木 村 雄 二 |

|

| 学 長 |

三 浦 宏 文 |

|

| 副 学 長 |

水 野 明 哲 |

|

| 附属中・高等学校 校 長 |

太 田 忠 之 |

|

| 法 人 理 事 経 理 部 長 |

橘 昇 |

|

| 大学後援会 副 会 長 |

五十嵐 邦 晴 |

|

| (敬称略) |

祝 辞

|

|

|

| 学校法人工学院大学理事長 | ||

大 橋 秀 雄 |

||

| 校友会の全国大会が再び巡ってきて、ここ南の島沖縄の那瞬市で第16回大会が開催されることになりました。3年前の青森大会は、岩木山の麓、錦秋の城下町弘前で大いに盛り上がりましたが、今回は青い空、豊かな海、そして独自の文化を誇る沖縄へめんそーれ、想い出に残る大会となることを期待しております。

大会の準備に東奔西走された芳田眞喜人大会実行委員長を始めとする関係者の方々に厚くお礼申し上げるとともに、学園の教職員を多数ご招待いただいたことに心から感謝いたします。 全国から参加される校友および家族の皆様が、旧交を温め、知り合いの輪を広げ、ここ沖縄の風土と人情を満喫し、そして母校との絆を一層深めて帰途につかれることを心から願っております。 学園は、創立125周年を4年後に控え、記念事業委員会をスタートさせて、学園の基盤を一層強化するための総合的取り組みに着手しました。明確な学園像のもとに、教育・研究の質を高めるのは当然のことですが、校友との連携のもとで、校舎などの環境整備や学生支援にも力を注いでまいります。募金のお願いもすでに始まっておりますが、ご協力を宜しくお願いいたします。 世界の政治・経済情勢は目まぐるしく変わります。最近は、エネルギー、環境、金融問題など、何れも重圧が増す方向に動いて、校友の皆様は、日々その対応に苦慮されていることでしょう。そのような中で、この沖縄大会が心と体をリフレッシュして、明日への活力の源となることを心から願っております。 校友の皆様、ますますご健康で、いきいきとご活躍下さい。 |

|

| 昭和29年 3月 東京大学工学部機械工学科 卒業 29年 4月 石川島重工業株式会社 入社 33年 8月 旧西独 ブラウンシュバイクエ学大学よリDr.-lngenieurの学位を授与される 34年 6月 石川島重工業株式会社 退社 34年 7月 東京大学講師 35年 4月 東京大学助教授 38年 4月 東京大学より工学博士の学位を授与される 51年11月 東京大学教授 平成 4年 3月 東京大学定年退職、東京大学名誉教授 4年 4月 工学院大学教授(~平成15年3月退職) 6年 4月 工学院大学学長就任(~平成15年3月退任) 15年 4月 学校法人工学院大学理事長就任、工学院大学名誉教授 |

祝 辞 |

|

|

工学院大学校友会第16回全国大会に寄せて |

||

| 学校法人工学院大学常務理事 | ||

吉 田 倬 郎 |

| 工学院大学校友会の第16回全国大会が、ここ情熱の島沖縄で開催されますこと、誠におめでとうございます。また、工学院大学の伝統と、それを支える交友の皆様のお力を改めて感じます。全国各地で、このような立派な行事が、継続的に行われてきていることは、すばらしいことです。 工学院大学の伝統につきましては、私自身、偶然ですが強く感じたことがあります。 「私の父が工学院の最初の卒業生で、今も健在です。日本建築学会の終身会員で、最近の建築事情も話題になります」公団を退職され建設会社の役員をされていた方から偶然こんな話を伺ったのは、2006年春のころでした。その方のお住まいは、新宿と八王子のほぼ中間にある府中だったので、「それでは、ぜひお伺いし、当時のお話など聞かせていただきたい」と気軽に申し上げた次第です。 お父様は宮田衛三という方ですが、実はお住まいが松本で、私のほか、企画室長の阿部さん、総務部長を最後にご退職され現在は学園誌の編纂などにご尽力いただいている茅原さんと三人で六月のある日、遠路はるばる松本詣でをいたしました。奥様もご健在で、ご子息ご夫妻も同席くださいました。 宮田さんは、卒業後地元に戻られ、長野県庁の建築関係の部署を歴任され、その間松本医学専門学校(現信州大学医学部)の開設に関わられたりいくつかの学校の校舎の建築を手掛けられるなど、幅広くご活躍されてきています。お伺いした折には、卒業アルバムや手掛けられたいくつかの建物の資料などを拝見し、在学当時のことなどを伺い、あっという間に半日が過ぎてしまいました。この日の様子の一端を、茅原さんが「日経BPムック「変革する大学」シリーズ 工学院大学」の中で紹介してくださっています。 宮田さんのご卒業は昭和四年ですが、その前年に本学は、鉄筋コンクリート三階建ての新校舎を落成し、築地の校舎を焼失後の仮校舎生活に終止符を打ち、これを機に、校名を工手学校から工学院に変更しています。そんな中で宮田さんはご自身を工学院最初のご卒業だと自己紹介されましたが、後日大学にもどり確認したところ、実は、工手学校最後のご卒業でした。このことはご本人にはお伝えしていませんが、学生・生徒は、転校や編入は別ですが、入った学校が在学中に校名や所属学科名が変わった場合、入学した校名学科名の卒業になるのが一般のようです。 宮田さんの例に見るように、全国各地で卒業生が活躍されてきているのは、正に工学院大学の伝統です。私は、専門の関係もあって、各地の建築や住宅を見せていただく機会が多いのですが、地元で対応してくださる方の中にしばしば工学院大学の卒業生が見られます。本務が終わった後の懇親会でそのようなご挨拶をいただくことも多いのですが、そうではなくお会いして早速ご紹介いただきたかった、など、申し上げているうちに、学校関係の話題に花が咲きます。 我が国は少子化が徐々に進み、各大学は、今後に向けて、様々な対策を講じざるを得ない状況にあります。工学院大学も、様々な検討を重ね努力をしてきていますが、その中でも、全国各地から、志豊かな多くの若者を迎えることが、重要な課題です。そしてこれには、交友の皆様の絶大なご支援の力による部分が大きいものと考えています。 工学院大学校友会の一層のご発展を祈念するとともに、学園へのさらなるご支援を重ねてお願い申し上げるしだいです。 |

祝 辞 |

|

|

第16回全国大会(沖縄大会)の開催を祝して |

||

| 学校法人工学院大学常務理事 | ||

木 村 雄 二 |

| 第16回全国大会(沖縄大会)の開催おめでとうございます。3年前の青森大会ならびに5年前の福岡大会にもご招待をいただき、学長を補佐する立場として参加させていただきましたので、私にとっては今回が3度目の全国大会になります。

今回の全国大会が開催される沖縄は、観光資源にも恵まれ温暖な気候と豊かな自然の懐に抱かれながらゆったりとした時間を過ごせる人に優しい土地柄を感じています。 私自身、常務理事として本年4月から担当することになりました職務の一つとして「125周年記念事業」がありますので、これに向けた種々の議論をさせていただくことを絶好の機会として捕らえ、校友の皆様と学園との締をさらに堅固なものにして行くべく努力して参りたいと考えておりますので宜しくお願い申し上げます。 11月3日開催のホームカミングデーも本年で第8回目を数え、これまでも全国から多くの校友の方々のご参加lをいただき、このイベントが卒業生の皆様にもすっかり定着した感があります。今後は、校友会の皆様にこの開催についても中核的な役割を担っていただくべく、開催の形態などについてもご相談させていただきながら、より魅力的な形での開催を検討して行きたいと考えております。 また、担当している職務の他の一つとして学園の広報活動を挙げることができますが、近年の18歳人口の減少と理工系離れの加速から、本学もかなりの苦戦を強いられている状況にあります。工学院大学には多くの魅力的な要素があり、他の工科系大学に比べても決してひけをとらない先進的な部分が数多くあるものと考えますので、学内における着実な取材活動からこれらを丁寧に拾い上げ、社会ならびに本学を学びの場として選択してくださる可能性のある多くの生徒さん及び社会人に対して的確にメッセージを送ることの必要性と緊急性を感じ、出来ればいわゆる「広報情報室」なる組織の立ち上げを実現したい と考えております。その第一歩として、「広報情報W.G.」を7月末に設置し活動を開始いたしました。W.G.で議論を始めた中身の一つとして、特に、本学の学生諸君が活躍している場面を社会ならびに18歳の若者およびご父母に発信するためのブログを立ち上げ、工学院大学の活き活きとした動きあるいは本学での学びを選択した場合に手に入れられる将来の活躍の場など、自分たちが到達できる状況について18歳の若者たちの目線に立った具体的なイメージなどを積極的に発信したいと考えております。同時に、社会において活躍されている校友の皆様方の情報は校友会に数多く集められていると思いますので、これらについても積極的に活用させていただきたいと考えております。 最後になりますが、沖縄では成功裡に開催されます第16回全国大会を皆様とご一緒に 楽しみたいと考えております。 |

祝 辞

|

|

|

| 工学院大学学長 | ||

三 浦 宏 文 |

| (社)工学院大学校友会第16回全国大会(沖縄大会)が、全国から多くの校友が集われて盛大に開催されますことを心からお祝い申し上げます。 私は、第14回福岡大会、第15回青森大会に続きましてお招き頂くのは3度目で、誠に光栄に存じるとともに、参加できますことを大きな喜びと感じております。今回もこれまで同様に、皆様が遠来の友と交遊を確かめ合われるとともに、学園の将来について語り合って頂き、校友会として大いに意義あるものになることと確信し期待いたしております。 皆様ご承知のとおり、現在は、18歳人口の減少による大学全入問題、それに伴う入学生の学力不足、社会情勢の変化による向学心の低下など大学教育は多くの問題に翻弄されています。本学におきましても、具体的には志願者の減少という現象がこれらすべての社会の趨勢を包含して現われておりまして、目下のところ志願者を増やすことも急務のひとつとなっております。 この難局を乗り切るべく本学では教職員一丸となって努めておりますが、昨年度からは、校友の皆様のこれまで以上のご協力を頂くため「校友子女特別選抜入学試験」という制度を発足させ、初回とはいえ14名の合格者を受け入れることができました。感謝申し上げます。本学の建学の精神に則った校友の皆様の技術者育成の志がこの選抜試験により、若い世代に継承されてゆくことを夢に描いております。どうかよろしくご支援のほどお願い申し上げます。 今回の全国大会が催されます沖縄の地は、多くの日本人にとって様々な意味で他の土地とは異なる思いを巡らせる土地だと思います。私はこれまでに数回沖縄を訪れました。国際会議をはじめとする学会活動、離島のエネルギー事情などの調査活動、そして観光とスポーツ、さまざまな目的で訪問しましたが、その都度、琉球王国の優雅な歴史を学ぶとともに、「ひめゆりの塔」に象徴される悲しい過去の出来事にまつわる場所などを訪れる機会も多く、生存者が語られる当時の様子に耳を傾け、決して忘れてはいけない過去が心に刻まれることが度々ありました。一方では、2000年に開かれた沖縄サミットなどもきっかけになり、多くの文化施設も充実し、国際的にも広く知られた場所として、今後、大いに発展を 遂げる可能性を持っているところだと思います。 第16回沖縄大会が本学の校友会にとりましても、一層の飛躍を遂げるものになることを祈念しお祝いの言葉とさせて頂きます。 |

校友会沖縄大会への祝辞

|

|

|

| 附属中学・高等学校校長 | ||

太 田 忠 之 |

| 工学院大学校友会の第16回全国大会が沖縄で開催されることにお祝い申し上げます。 工手学校以来120年を超える工学院の歴史は幾多の人材を輩出し日本の近代化から戦後の復興、そして世界2位の経済大国へと発展する中で大きな貢献をしてきたことを記録しています。学校法人工学院大学のOBで構成される校友会に附属高等学校から毎年約300人を超える卒業生が会員として加入してきました。来春が60何目の卒業式になりますのでその数は約2万1千人に及びます。中には何代か続いて工学院に入学されたご家族もおられるはずです。附属中学・高等学校においても兄弟姉妹続けて入学を希望する方が沢山おります。色々な点で本校のよさを理解していただいてきたのだと思います。生徒との面談でも、保護者会での談話でも「楽しい学校生括」という評価を受けています。このことは教職員の長年の努力の積み重ねによって得られた財産です。これからも大切にしてゆきます。 既に周知のことですが、我が国の抱える少子化の問題は国の将来にとって克服しなければならない多くの課題を突きつけていますが、大学はもちろん附属中学・高等学校にとっても直面する大きな問題です。一時の公立離れという社会的潮流は私学にとって追い風となっていましたが、公立中高一貴校への人気殺到、私立大学附属学校の中高一貫へのシフト、八王子市教育委員会の小中一貫教育への取り組み等、状況は変化しつつあります。 本校の歴史の中で高等学校工業科の廃止は大きな転換でありましたが、それ以上に7年前の共学化は学校の体質を変えました。共学化は工学系である工学院大学の附属学校として大英断だったと思います。スタート時には教員は女子生徒をどう扱えば良いか未経験ですから戸惑うところもいろいろあったようですが、中学生・高校生の年代は押し並べて女子生徒の方が活発であり真面目ですから生徒たちの勉学、部活、生徒会活動等あらゆる面で良い結果がもたらされました。特に中学校は男女の比率が6対4という良いバランスが維持され、共学化された一貫校で伸びている学校との評価を得ています。高等学校ではやはり理工系の大学の附属ということでなかなか女子生徒の募集が進まず、これまでは女子の比率が2割ちょっとという状況で、学校説明会でもよく女子の比率、女子教員の数を尋ねられることがあります。しかし今年の1年生は女子生徒が98名と3割近くなりました。女子生徒が100名を超えることが名実とも共学校としての評価を得る基盤になります。そのためには工学院大学に女子を引き付ける学科、コースが用意されることがなによりも大きな手がかりになるはずです。125周年を1つのきっかけとして附属中学・高等学校の将来の学園像を検討することを今年度の方針としております。 |

■ 記念講演 ■ |

|

父母の遺言 私の遺言 |

|

北 島 角 子 |

| 私など昭和一ケタ生まれの女性達の少女時代は、 男尊女卑や身分差別など封建社会の考え方やしきたりが色濃く残っている時代でした。少女達は、男に従いまた他人の前では口答えなどせず、おとなしく「はい」「いいえ」以外、余計な事は言わな

い、それが女らしい-こんな教えが一般だったよ うに思います。そんな時代にあって、今思いだしますと私の家庭は割と自由な雰囲気があったように思います。男女に区別なく、遠慮のない親子の

会話も頻繁でした。親は子供に対し言うべき事は言う、子供たちも親に対し、聞きたい事、主張し たい事があれば遠慮なく振る舞える、そんな感じがありました。 母は農家育ちの尋常小学校卒、浅い学識の人ながら、オテンパっ気のあった私が何か悪さをした時などの注意は、御説教調ではなく、人としての大切なことを、自分が親たちから教わった人生訓、つまり方言で云う「寄言」(ゆしぐどう)を繰り返して |

行うのが常でした。うるさく、おなじことの繰り返し、と時に嫌悪を覚えましたが、やわらかく、包み込む ようなふわーつとした母の語り口に、怒る気も削がれたことでした。このことは母の生涯変わらぬ態度でした1。たとえば、こんな事がありました。 「そんな小さい子、大人怒(うふっちゅうぬら)いんね-しなあ。昔(いかし)から 『御粥米(うけ-め一)やきじさましな物(むん)、童(わらぺ-)しかしな者(むん)』んでぃ言(いゆ)んどう」 これは、後年私が母親になって、聞き分けのない 二歳の娘を正座させ、声を荒らげて叱っていた時、母が私に語りかけた言葉でした。.炊きたてのお粥は、あまりに熱く急いで食べられるものではない。ゆつくりかきまぜ冷まして食べるもの。これと同じく、子供はなだめたり、すかしたり、ほめたりしなが らゆっくり育てなさい-との意。 |

| 今更に味わい深い寄言だと思う今日この頃です. 父も芸の道、芸の心、また観劇のお客さんへの感謝の心について多くの言葉を与えて呉れました。両親は他界しましたが、いま過ぎし日々を振り返

しながら、父母に言われた言葉のいろいろを省みています。 「親(うや)ぬ生(い)ちちょ-る間(えーだ)ぬ言葉(くとぅば)-遺言(いぐん)でい思(うむ)りよ-」 親か語ってくれたこの言葉の重みを実感しています。 本当の遺言は父母の日頃の、繰り返された「寄言」 心を寄せた言葉の積み重ねなのだと思います。 私の遺言---。平和の尊さと戦争の非道を語らね ば、私の生きた道はうそになります。自分に嘘を つかず、このことを若い人々に語り続けること、 これが、あの忌まわしい戦争の時代を生きてきた私の遺言の形かな。 |

プロフィール ・昭和 6年 ・昭和15年 ・昭和19年 ・昭和20年 ・昭和21年 ・昭和24年 以来 ・1931年 ・1979年 ・1981年 ・1989年 ・1996年 ・1996年 ・1999年 ・2001年 ・2006年 |

生まれ 南洋パラオへ パラオ高等女学校入学 和久井部隊(野戦病院)見習看護婦 部隊内にて終戦 パラオより引き揚げ 5月より沖縄芝居へ入団 演劇--------54年 ラジオ(民謡で今日拝ならび) レギュラ----43年 TV出演等 学校講演、平和学習ふくめ 一人芝居1,100回余、今だゆっくり進行中 沖縄県本部出身 役者だった父の血を受け、高卒と同時に役者となり五十一年 沖縄タイムス芸術選賞 演劇部門奨励賞 文化庁芸術祭にて優秀賞(演劇部門) 一人芝居で受賞 沖縄タイムス芸術選賞 演劇部門大賞 山本安英賞 沖縄県より文化功労者表彰 沖縄県指定無形文化財保持者 認定 沖縄タイムズ賞 文化賞 琉球新報賞 |

| 会長 長 嶋 秀 世 (電電情) 監事 吉 岡 利 幸 (応化) 福 田 忠 彦 (機械系) 楠 昭 (建築系) | ||||||||

| 総 務 部 | 財 務 部 | 企 画 ・ 広 報 部 | ||||||

| 副会長・部長 | 渡辺征一郎 | 機械系 | 部 長 | 並 木 光 雄 | 機械系 | 副会長・部長 | 田野邉幸裕 | 建築系 |

| 副部長 | 島 林 正 美 | 電電情 | 副部長 | 若 栗 徳 男 | 応 化 | 副部長 | 太 田 正 利 | 高 校 |

| 理 事 | 横 田 仁 | 機械系 | 理 事 | 関 谷 重 彦 | 機械系 | 理 事 | 田 村 久 義 | 機械系 |

| 〃 | 田 中 英 生 | 機械系 | 〃 | 朝比奈 明 | 応 化 | 〃 | 都築 登輝浩 | 応 化 |

| 〃 | 伊 藤 雄 朗 | 応 化 | 〃 | 浅 山 行 博 | 電電情 | 〃 | 吉 川 重 克 | 応 化 |

| 〃 | 久 禮 和 彦 | 電電情 | 〃 | 軍 司 俊 彦 | 電電情 | 〃 | 名 取 勝 敏 | 電電情 |

| 〃 | 北 澤 興 一 | 建築系 | 〃 | 田 中 正 裕 | 建築系 | 〃 | 大 場 光 博 | 建築系 |

| 〃 | 木 本 勝 正 | 高 校 | 〃 | 三 宅 捷 夫 | 高 校 | 〃 | 岡 安 彰 | 高 校 |

| 〃 | 飯 塚 辰 典 | 高 校 | 〃 | 西 原 康 二 | 専 門 | 〃 | 佐 藤 敏 勝 | 専 門 |

| 〃 | 佐久間 惣喜 | 専 門 | 〃 | 渡 辺 征 三 | 専 門 | 〃 | ||

| 〃 | 坂 口 教 子 | 専 門 | ||||||

| 組 織 ・ 事 業 部 | 学 園 連 携 部 | |||||||

| 副会長 | 高 田 貢 | 電電情 | 副会長 | 姫野 有文 | 電電情 | |||

| 部 長 | 來 住 康 弘 | 電電情 | 部 長 | 笹原 克 | 建築系 | |||

| 副部長 | 加 藤 隆 弘 | 建築系 | 副部長 | 池 崎 誠 | 高 校 | |||

| 理 事 | 前 田 道 徳 | 機械系 | 理 事 | 近 藤 智 | 機械系 | |||

| 〃 | 吉 田 幹 雄 | 応 化 | 〃 | 佐 藤 浩 安 | 応 化 | |||

| 〃 | 大津 幹太郎 | 応 化 | 〃 | 鷹 野 一 朗 | 電電情 | |||

| 〃 | 小 沢 和 重 | 電電情 | 〃 | 後 藤 敏 明 | 建築系 | |||

| 〃 | 谷 口 宗 彦 | 建築系 | 〃 | 岡 村 大 | 専 門 | |||

| 〃 | 鈴 木 久 | 高 校 | ||||||

| 〃 | 梶 野 和 己 | 専 門 | ||||||

| 〃 | 中 島 孝 明 | 専 門 | ||||||

| 支 部 名 | 支部長名 | 支 部 名 | 支部長名 | 支 部 名 | 支部長名 |

| 北 海 道 支 部 | 奥 田 豊 | 冨 山 県 支 部 | 山 本 修 | 福 岡 県 支 部 | 麻 生 好 彦 |

| 青 森 県 支 部 | 嶋 脇 芳 勝 | 石 川 県 支 部 | 野 口 嘉 與 | 佐 賀 県 支 部 | 小 池 芳 明 |

| 岩 手 県 支 部 | 工 藤 一 博 | 福 井 県 支 部 | 中 西 凌 嶽 | 長 崎 県 支 部 | 江 口 健 |

| 宮 城 県 支 部 | 加 藤 勇 | 山 梨 県 支 部 | 中 楯 家 興 | 熊 本 県 支 部 | 吉 永 邦 雄 |

| 秋 田 県 支 部 | 富 樫 良 一 | 長 野 県 支 部 | 鳥 羽 栄 治 | 大 分 県 支 部 | 本 田 信 之 |

| 山 形 県 支 部 | 鈴 木 公 章 | 岐 阜 県 支 部 | 松 原 浩 一 | 宮 崎 県 支 部 | 守 永 泰 雄 |

| 福 島 県 支 部 | 高 村 劼 | 静 岡 県 支 部 | 山 崎 弘 資 | 鹿児島県 支部 | 増 山 英 樹 |

| 茨 城 県 支 部 | 愛 知 県 支 部 | 島 林 政 夫 | 沖 縄 県 支 部 | 芳田真喜人 | |

| 栃 木 県 支 部 | 柿 木 秀 燁 | 三 重 県 支 部 | 坂 口 周 平 | 台 湾 校 友 会 | 劉 維 隆 |

| 群 馬 県 支 部 | 金子代次郎 | 京 滋 支 部 | 伊 藤 肇 | ||

| 埼玉県中央支部 | 黒 澤 兵 夫 | 大 阪 支 部 | 小 川 明 生 | ||

| 埼玉県 西支部 | 唐 鎌 貞 郎 | 兵 庫 県 支 部 | 奥 濱 良 明 | ||

| 千 葉 県 支 部 | 内 山 太 | 和歌山県 支部 | |||

| 東 京 支 部 | 若 林 勝 司 | 鳥 取 県 支 部 | 尾 崎 明 雄 | ||

| 新 宿 支 部 | 高 野 奏 | 島 根 県 支 部 | 平 野 久 雄 | ||

| 西 東 京 支 部 | 青 木 俊 之 | 岡 山 県 支 部 | 清 板 明 平 | ||

| 川 崎 支 部 | 太 田 定 吉 | 広 島 県 支 部 | 舛 井 寛 一 | 職 域 支 部 | |

| 横 浜 支 部 | 会 田 美 広 | 山 口 県 支 部 | 溝 上 俊 治 | 清 水 建 設 | 国 本 雅 晴 |

| 湘 南 支 部 | 志 村 豊 | 徳 島 県 支 部 | 和 田 正 隆 | 日 本 電 気 | 黒 澤 兵 夫 |

| 相 模 支 部 | 谷 政 美 | 香 川 県 支 部 | 大 西 要 | 東 芝 | 小 暮 勝 |

| 西 湘 支 部 | 小早川庸行 | 愛 媛 県 支 部 | 学 園 支 部 | 長 島 珍 男 | |

| 新 潟 県 支 部 | 谷 口 宏 | 高 知 県 支 部 | 植 田 豊 年 | 体育会連合OB会 | 渡 辺 静 雄 |

| 皆様の現住所の地区が所属支部となります。 年1回発行の会報に年間支部総会開催日予定が掲載されておりますのでふるってご参加ください。 |

< 学 園 > |

<校 友 会> |

|||||

| 1987年 1888年 1896年 1898年 1928年 1949年 1951年 1958年 1961年 1963年 1964年 1966年 1967年 1977年 1986年 1987年 1989年 1991年 1992年 1995年 1996年 1998年 1999年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 |

10月31日帝国大学総長渡邊洪基を中心として工手学校設立協議会を聞き、設立趣意書を発表(学園創立記念日) 1月工手学校設立認可 2月開校式・授業開始 特選管理長一渡邊洪基校長一中村貞吉、土木、機械、電工、道家、造船、採鉱、冶金、製造舎密の8学 科を置く 4月校舎全焼の事天聴に達し御下賜金を賜る 12月財団法人工手学校設立 4月淀橋町角筈(現新宿敷地)に新校舎落成7月財団法人名及び校名を工学院と改めた 2月新学制による工学院大学設置許可 4月工学院大学開学 工学院高等学校・工学院中学を併設 3月財団法人工学院大学を学校法人工学院大学に組織変更した 10月工学院専修学校を工学院大学専修学校に改めた 工学院中学校・廃校とする 3月8階建て新築校舎竣工 4月八王子新校舎竣工 4月工学院大学大学院工学研究科修士課程を設置 4月工学院大学大学院工学研究科に博士課程を設置 4月高等学校を八王子市に移し授業開始 1月工学院大学専門学校を設置し、工学院大学専修学校を廃止 12月八王子校舎5号群完成 10月創立100周年の記念式典を挙行 8月新宿校舎の新大学棟竣工 9月八王子校舎総合工学研究棟竣工 12月学園100周年記念高校体育館竣工 4月工学院大学高等学校の校名を工学院大学附属高等学校に変更、工業学科を廃止して全て普通科に切り替えた 4月大学新カリキュラム・スタート 9月エステック棟・街区竣工 工学院大学生涯学習センター開設 4月工学院大学附属中学校八王子に開校 大学院に社会人受入を開始 7月アドバンスト マティリアルス センター開所 1月テクノクリエーションセンター竣工 3月セミナーハウス松風舎竣工 3月学園創立115周年記念体育館、中学校・高等学校新校舎竣工 10月産学共同研究センター竣工 3月地震防災・環境研究センター竣工 4月附属中学校・高等学校共学化 3月マイクロ&バイオシステム研究センター竣工 7月ECPセンターを開設 4月工学院大学学習支援センターを開設 3月工房・化学実験棟が竣工 工学院大学附属高等学校新校舎が竣工 4月工学院大学専門学校の生徒募集を停止 工学部第1部の学科の改編を行った。グローバルエンジ ニアリング学部、情報学部を設置 11月スチューデントセンターが竣工 |

1899年 (M32) 1914年 (T3) 1918年 (T7) 1924年 (T13) 1925年 (T14) 1928年 (S3) 1932年 (S7) 1943年 (S18) 1945年 (S20) 1952年 (S27) 1956年 (S31) 1960年 (S35) 1967年 (S42) 1974年 (S49) 1979年 (S54) 1989年 (Hl) 1992年 (H4) 1992年 (H4) 1994年 (H6) 1996年 (H8) 1999年 (H11) 2003年 (H15) 2005年 (H17) 2008年 (H20) |

5月14日「工事学校同窓会」設立を発起人総会にて決定、 初代会長に三好晋六郎(工手学校校長)を選ぶ 11月5日第1回通常総会開催(創立記念日) 工手学校同窓会創立15周年記念大会」を上野公園精養軒にて開催 財団法人工手学校同窓会の設立登記 5月11日「工手学校同窓会創立25周年記念大会」を上野公園精養軒にて開催 「工手学校同窓会」から「東京工業会」に改名 4月20日淀橋新校舎完成校名「工手学校」から「工学院」に改名 10月同窓会落成 「東京工業会」から「工学同窓会」に改名 太平洋戦争のため活動中止 5月24日同窓会館空襲により消失 「工学院大学校友会」発足野口尚一学長が戦後初代校友会会長に就任 11月3日「工学院大学学園発祥の地」記念碑を建立 「財団法人工学院同窓会」を解消し「社団法人工学院大学校友会」の設立認可 11月12日「工学院大学学園同窓会」発足(6同窓会連合体) 9月14日第1回全国大会(関西大会)を有馬温泉で開催その後2年おきに開催 9月20日「工学院大学学園同窓会」は「社団法人工学院大学校友会」に合併する “KDN街区”一期工事新宿・新大学棟完成(28階超高層)11月11日11時より「社団法人工学院大学交友会創立90周年記念式典及び祝賀会」を挙行 9月束京都内26支部の連合体が結束し、東京支部として再生発足、活動を開始 11月14日第10回全国大会(広島大会)を宮島町にて開催 (2回目) 10月29日第11回全国大会(兵庫大会)を神戸市にて開催 10月26日第12回全国大会(束京大会)を落成なった「新宿キャンパス」にて開催。次回より3年おきに開催することに決定 8月7日創立100周年記念第13回全国大会(島根大会)を松江市にて開催 7月11日第14回全国大会を福岡市博多区にて開催 10月21日第15回全国大会を弘前市にて開催 7月公益法人改革に伴い、校友会の今後の進むべき方向の検討に着手 10月11日第16回全国大会を沖縄県那覇市にて開催 |

|||

| 第 1 回 関 西 大 会 | 1974 | (49)年9月14日開催 |

| 会 場 | 兵庫県有馬温泉 | |

| 第 2 回 東 北 大 会 | 1976 | (S51)年9月18目開催 |

| 会 場 | 宮城県松島海岸 | |

| 第 3 回 東 海 大 会 | 1978 | (S53)年9月9日開催 |

| 会 場 | 三重県鳥羽市 | |

| 第 4 回 中 国 大 会 | 1980 | (S55)年10月18日開催 |

| 会 場 | 広島県宮島町 | |

| 第 5 回 京 都 大 会 | 1982 | (S57)年11月27日開催 |

| 会 場 | 京都府京都市 | |

| 第 6 回 江ノ島 大 会 | 1984 | (S59)年11月10日開催 |

| 会 場 | 神奈川県江ノ島 | |

| 第 7 回 千 葉 大 会 | 1986 | (S61)年10月27日開催 |

| 会 場 | 千葉県船橋市 | |

| 第 8 回 富 山 大 会 | 1988 | (S63)年7月23日開催 |

| 会 場 | 富山県富山市 | |

| 第 9 回 静 岡 大 会 | 1990 | (H2)年10月20日開催 |

| 会 場 | 静岡県静岡市 | |

| 第 10 回 広 島 大 会 | 1992 | (H4)年11月14日開催 |

| 会 場 | 広島県宮島市 | |

| 第 11 回 兵 庫 大 会 | 1994 | (H6)年10月29日開催 |

| 会 場 | 兵庫県神戸市 | |

| 第 12 回 東 京 大 会 | 1996 | (H8)年10月26日開催 |

| 会 場 | 工学院大学新宿キャンパス | |

| 第 13 回 島 根 大 会 | 1999 | (H11)年8月7日開催 |

| 会 場 | 島根県松江市 | |

| 第 14 回 福 岡 大 会 | 2003 | (H15)年7月11日開催 |

| 会 場 | 福岡県福岡市 | |

| 第 15 回 青 森 大 会 | 2005 | (H17)年10月21日開催 |

| 会 場 | 青森県弘前市 | |

| 第 16 回 沖 縄 大 会 | 2008 | (H20)年10月11日開催 |

| 会 場 | 沖縄県那覇市 |

■北 海 道■

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |

■茨 城 県■

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||| | |

■東 京 都■

|

■東 京 都■

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | |

■神 奈 川■

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | | | |

■長 野 県■

|

■兵 庫 県■

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| | || |

■大 分 県■

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||| | | || |

■沖 縄 県■

|

☆100,000円☆

|

☆12,000円☆

|

☆5,000円☆

|

|

・(社)エ学院大学校友会東京支部 平成20年度 役員一同

|

| 沖縄の方言(ウチナーグチ)は奈良時代以前に日本語から枝分かれした言語といわれています。日本語ではすでに古語となっている言葉も数多く残っており、「ワラビ(童=こども)」「トウジ(刀時=妻)」などが挙げられます。

ウチナーグチの大きな特徴は3母音ということ。「aJ「iJ「u」「e」「0」と5母音ある本土方言に対し、ウチナーグチは「e」が「i」に、「0」が「u」に変化するため「a」「i」「u」しかありません。 島や地域によっても音韻が異なります。 |

|

●こんにちは・・・・・・・・・・・・・・・・・・

|

ちゅぅうがなびら

|

|

| 写真は西原郵便局にて全国大会の申込書の封入作業に参加したメンバーです。 全国大会の成功を願いつつ、和気あいあいと冗談をいいながら大量の作業を こなしたことを昨日のことのように思い出されます。 この記念誌の製作にあたり丸正印刷の仲間氏には一方ならぬ御尽力を頂き期待以上の沖縄らしい記念誌を完成することができました。このように多くの方々のご苦労とご協力で沖縄大会を迎えることができ心より感謝いたしております。 この記念誌が沖縄大会に参加された皆様の歴史の記録としていつまでも保管されていただければ幸いに存じます。 本誌発行に際し、ご寄稿くださいました役員の皆様、校友会本部事務局の皆様また広告をいただきました各支部及び各企業の皆様、沖縄校友会実行委員の皆様には大変お世話になりました、心より厚く御礼申しあげます。 最後に学園と工学院大学校友会の益々の繁栄と次回開催の埼玉大会の成功を祈念してあとがきと致します。 記念誌担当 岸本 卓 川上 一盛 |

|

||||||

| 男物 (詳細) | 女物 (詳細) |

| ①大綱挽きを見学したい方は、共催イベント以外のパックはお申込できません。 ②12日に帰る予定の方は、建築系学科同窓会主催イベントー中北部視察コースーは 飛行機の時間に間に合わない可能性があります。 ③共催イベントの申し込みは大会参加申込用郵便払込票で、それ以外の観光の申し込み については各々専用の申込書があります。不明な点は校友会事務局までお問い合わせ 下さい。 |

| 催 行 日 | 参加費(1人) | コ ー ス 名 | 内容 ( pdf) |

| 10月12日(日) | 6,500円 | 沖縄大会事務局主催(共催イベント:首里城・玉泉洞観光コース) | 詳細 |

| 10月12日(日) | 7,000円 | 建築系学科 同窓会主催イベント 中北部視察コース | 詳細 |

| 10月12日(日) | 8,500円 | 沖縄ツーリスト主催 Aコース;エメラルドグリーンの海と水族館 | 詳細 |

| 10月12日・13日 | 46,500円~ | 沖縄ツーリスト主催 Bコース:唄と踊りの竹富島と石垣島 |

| 社団法人 工学院大学校友会 | |

| 会 長 長 嶋 秀 也 | |

| 全国大会開催県 | |

| 大会実行委員長 芳田 眞善人 | |

| 前略、皆様方には益々ご健勝にてご活躍のこととお喜び申し上げます。 さて、3年毎に開催される、全国大会の記念誌を作成する時期が参りました。 毎回盛大な全国大会を催すことができますのも、偏に皆様方のご協力の賜物と深く感謝申し上げます。 全国大会も今回で16回目を迎えることになりました。 今回は琉球王朝時代に育まれた歴史と文化を継承発展させてきました沖縄県での開催です。 全国から多数の校友が集うこととなり、準備を進めております。 つきましては、開催記念に「沖縄大会記念誌」を発刊し、全国校友の近況や活躍の状況と、躍進する関連企業の皆様のご紹介の一助となればと願い、各位に、“広告出稿のお願い”を申 し上げております。 又、沖縄県知事をはじめ、多数の方々からのご寄稿を頂く等、充実した大会記念誌の発行 にしたいと思っています。 なにとぞ皆様方のご理解と、お力添えを下さる様、切にお願い申し上げる次第でございます。 尚、出稿の要領は以下の通りでございます。 |

|

| 草 々 | |

| 1)掲 載 2)掲載料 3)申込み 4)内 容 5)支払い |

工学院大学校友会第16回全国大会(沖縄大会)大会記念誌 別紙 添付のレイアウトをご覧下さい 別紙 添付の申込書にご記入の上、平成20年4月30日までにFAXにてお申込み下さい。 「白地に黒一色刷り」といたします 下記のいずれかの便宜な方法でお願い致します |

| 銀行振込または郵便振込をご利用ください。口座番号、名義人等は大会事務局に問い合わせください。 |

<共催イベント、交通アクセス・宿泊等の詳細はこちらから>(PDF)

| 開 催 日 会 場 参 加 費 |

2008年(平成20年)10月11日(土) 那覇市 沖縄県男女共同参画センターているる 10.000円(同伴7.000円) |

|

| 【受 付】 【大会式典】 【記念講演】 【記念撮影】 【祝賀パ-ティー】 |

16:00~17:00 17:00~17:30 17:40~18:30 18:30~18:40 19:00~21:00 |

ロビー 大ホール 大ホール 大ホール 撮影後会場移動(5分) パシフイツクホテル郷土料理と泡盛と盛り沢山のアトラクション |

| 社団法人 工学院大学校友会 会 長 長嶋 秀世 沖縄大会実行 委且長 芳田眞音人 |

|

| 謹啓 皆様方にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 日頃より学園や校友会に対しまして、格別のご支援を賜り心より厚くお礼申し上げます。 恒例の「(杜)工学院大学校友会第16回全国大会(沖縄大会)」が、『南国の島沖縄へ めんそーれ-!』と銘打って、平成20年10月11日(土)に開催されます。 今大会は沖縄県知事をはじめ多数の来賓の皆様を御招きし、郷土のタレントとして 幅広くご活躍されている北島角子氏による記念講演や、琉球古来の空手や歌三線など、 さまざまなイベントを計画しております。 また、大会翌日の日曜日にはギネスブックに掲載されております那覇大網挽等、 楽しい那覇祭りが行われます。(大綱挽には誰でも自由に無料で参加できます) さて、大会開催にあたり 『大会記念誌』に、最近の学園の情報や校友会活動の 様子と学園の近隣地域の企業、学園関係企業、あるいは校友関係企業、諸団体などの 広告を紹介させていただき、近隣、校友、及び企業間などとの親密な交流の場に したいと存じます。 つきましては本趣旨をご理解の上、全国大会〔沖縄大会〕へ、同窓の皆様の多く の方が参加して頂き、大盛会の沖縄大会にさせて頂きますよう切にお願い申し上げます。 皆様方におかれましては、是非とも、特段のお力添えとご賛同を賜りますように 重ねてお願い申し上げます。 |

|

| 謹白 | |

| 記 | |

| 1.申し込みは平成20年6月未までにお願いします。 申し込みは別添の郵便振込取扱票でお願いします。 イ、郵便振込取扱票は参加費及び寄付の振込み票で有ります。 ロ、航空券、宿泊等を希望される方は後日、沖縄ツーリストからパンフレットが送られてきます。(費用等が分かる資料) (その他) *沖縄らしい大会とするため、かりゆしウエア、クールビズでの参加をお願いします。 (沖縄では官庁、銀行、会社等は10月末までかりゆしウエアを着用しています) *かりゆしウエアの調達はインタネットで購入できます。GOOgle かりゆしウエアと入力し検索すれば詳しい情報が得られます。 |

|

| 以上 |

| 昨年の校友会報VOL?127号にて第16回全国大会沖縄大会への(2008年10月11日貍開催)ご挨拶文を掲載させて頂きました。今回は全国大会沖縄大会が開催される10月11日の翌日に行われる那覇大綱挽きの、祭りの状況と支部活動の近況報告をさせて頂きます。 先ず那覇祭りに使用する大綱はギネス記録認定世界一の大綱で全長が200メートル、直径1.6メートル重さ43トンの大綱を地元の方や観光客が東西に分かれて、ドラや鐘、太鼓が鳴り響く中、数万の大群衆がひしめき合い、綱を引きます、その光景はまさに圧巻であります。私も数年に一度は参加し楽しく綱を引いています。(ネットで那覇大綱挽と、検索すれば写真等詳細が解ります。) 支部活動の主な行事ですが漓2ヶ月に1回の役員会滷懇親ゴルフコンペの開催(毎年3月、7月、11月の第一土曜日に行っています)澆年1回の定時総会開催 昨年は11月22日火曜日に実施しました。全国大会が沖縄で開催される事もあり本部からの参加もあり大会成功に向けて、気勢を上げる事ができました。 特に今年は大学の学園歌を参加者全員で斉唱し、気持ちを一つに出来たのは非常に良かったと思っています。 |

沖縄は青い海、青い空に象徴される南国の島で琉球王朝によって育まれた独特の芸能文化がある 美しい県・沖縄での全国大会開催です、家族揃っての参加をお待ちしています (校友会会報から転載) |

| 期 日 ; 2008年10月11日(土) | ||

会 場 ; 沖縄県那覇市 |

||

第16回全国大会(沖縄)開催のお知らせ |

||

| 校友会会長 長嶋 秀世 / 沖縄県支部支部長 芳田 眞喜人 | ||

| 全国の校友の皆さん!第16回校友会全国大会は来年の2008年10月11日(土)沖縄県那覇市において開催されます。翌日は、ギネス級の那覇大綱引き大会が催され、一般の人も参加できます。これから沖縄県支部が開催に向けていろいろ準備を進めますが、来年の沖縄県那覇市での全国大会開催を楽しみにご家族、友人をお誘いの上、多数参加いたしましょう! |

| Copyright(c)1993-2009 Kogakuin University(Japan). All Rights Reserved. |